|

Inhaltsangabe

|

Dino

There was a Gorillawhose name was Vanilla

He lived in the wood

near Nottinghamshrood!

Vanilla hatte eine ganz besondere Geschichte. Seine Mutter hatte ein Gorilla-Ei gelegt, also ganz so, wie es gorillös normal ist. Es war so, wie Gorillas es immer machen, wenn man von dem brutalen Silberrücken absieht, der ihr Ei vergewaltigt hatte.

Das ist zwar eine andere Geschichte und liegt auch schon lange zurück, aber vielleicht hängt es mit diesem unerfreulichen Erlebnis zusammen, daß das Ei-Innere sich nicht ganz vorschriftsmäßig gorillös entwickelte. Schaut euch doch das Ergebnis an, das sich nach der Eierinnenleben-Wachsezeit von zwei Jahren, zwei Monaten und zwei Tagen durch die Eierschale gearbeitet hat!

Gorilla-Mammi war ob ihres mißratenen Saurierkindes ganz schrecklich traurig. Das guckte derweil freundlich vor sich hin und dachte an seine

Zukunft, die es sich ganz lebhaft ausmalen konnte….

Auch Gorilla-Mama dachte an die Zukunft, allerdings mit Schrecken. Was würde Onkel Albert sagen, wenn der Termin gekommen war, den Nachwuchs der Sippe vorzustellen? Hohngelächter würde über Sie hereinbrechen, und alle würden sie mit verfaulten Bananenschalen bewerfen, sie und ihr Baby. Immerhin schien sie im Moment sicher zu sein, Dino wedelte freundlich mit einem Palmenzweig, statt sie aufzufressen.

Vorsichtshalber legte sie ihm noch ein Bündel Bananen hin, bevor sie ihn verließ. Auch wenn es gefährlich sein mochte, das Monster alleinzulassen – sie mußte unbedingt zur Gorillahexe. Wenn jemand einen Ausweg wußte, dann sie.

Nach 2 Stunden, 2 Minuten und 2 Sekunden durch den Nebelwald kam sie an ihrem Ziel an. Während sie der Gorillahexe von ihren aufregenden Erlebnissen erzählte, wurden die Furchen auf deren Stirm immer tiefer. „Das ist ein schwierges Problem“, sagte sie, „aber ich glaube, wir können es lösen“. Sie beugte sich zu ihr und flüsterte ihr das Rezept (1) ins Ohr…….

Mama verstand zwar überhaupt nichts, aber sie tat, wie ihr geheißen war. Nach langem Warten auf die madegassische Caravelle an der Küste und einem Rückweg voller Gefahren kam sie nach 2 Jahren, 2 Monaten und 2 Tagen wieder zu Hause an.

Dino war gewaltig gewachsen, aber er tat ihr nichts, sondern schwenkte immer noch freundlich seinen Palmenwedel. Er begrüßte sie mit einem großen Schmatz – Iiih Gorilla, war der feucht und kalt und glitschig. Na, das würde sich ja hoffentlich bald ändern!

Sie kochte einen großen Topf Bananenwein (2), den Dino gierig schlürfte. Unmittelbar danach fiel er in tiefen Schlaf – zum Glück auf die Seite. So konnte sie alle seine Körperöffnungen erreichen und mit Vanillestangen zustopfen. Eine Stange nur noch war übrig. Gerade hatte sie sie essen wollen – Gorillas mögen Vanille sehr – als Dino einen satten Bananenweinfurz ließ. So steckte sie ihm die letzte Stange auch noch in den Arsch und hoffte, nun würde alles gutgehen. Erschöpft schlief sie ein und träumte einen schrecklichen Alptraum, in dem sie fast von Sauriern aufgefressen wurde.

Ein sanftes Streicheln weckte sie, und eine tiefe gorillöse Stimme sagte: „Mama“.

Beglückt schloß sie ihn in die Arme, und als der Junge dem Silberrückenrat vorgestellt wurde, erhielt er auf ihren Vorschlag hin den Namen Vanilla.

Der Gorillasee

Nach seinen Startschwierigkeiten wuchs Vanilla zu einem ganz normalen Gorillakind heran: Mit zwei Jahren verprügelte er alle Schimpansen, mit drei alle Orangs, und mit vier wagte er auch schon mal einen Scheinkampf mit den alten Silberrücken. Zu Mama, der er ab und zu immer noch nachlief und sich mehr und mehr einbildete, ihr Beschützer zu sein, war er dagegen vorschriftsmäßig liebevoll. Darüber, daß er – anders als alle anderen Gorillas – nicht gern an Vanillestangen knabberte, machte er sich keine Gedanken. Mama verlor darüber kein Wort und lächelte nur ab und zu in sich hinein. Sie war es zufrieden, daß Vanilla voll und ganz damit beschäftigt war, sich seine Gorillawelt zu erobern.

Jeden Tag, wenn die anderen Hordenmitglieder behäbig in ihren Blätternestern faulenzten und das Mittagessen verdauten, machte er sich zu einem Ausflug auf und erforschte die Umgebung. So lernte er den Urwald kennen: Er stand stundenlang vor riesigen Bäumen und versuchte zu schätzen, wie hoch sie wohl waren (Gorillas können schlecht klettern, deshalb konnte er das nicht selber ausmessen), kostete den Geschmack ihrer Blätter (wobei ihm oft übel wurde, ohne daß er wußte, warum (Herr Skinner hätte ihm etwas von trial and error erzählen können, aber Herr Skinner war gerade nicht im Gorillawald), schnupperte hingebungsvoll an Orchideen und spielte selbstvergessen mit bunten Schmetterlingen (die hätten ihm viel erzählen können, aber sie waren meist zu eingebildet, um mit Gorillas zu reden, weil sie die für blöd hielten).

Immer weiter zog er seine Kreise, und nach fünf Ausflugsmonaten und fünf Ausflugstagen entdeckte er etwas völlig Neues. Es war nicht grün wie der Wald, nicht violett wie die meisten angeberischen Orchideen, nicht farbenfroh wie die taumelnden Schmetterlinge. Es war blau. Blau wie der Himmel über dem Gorillawald am Vormittag und am Nachmittag (mittags regnete es immer, und dann war der Himmel grau), nur dunkler. Viel dunkler, und deshalb viel blauer.

Da Vanilla so etwas noch nie gesehen hatte, näherte er sich sehr vorsichtig. Mama hatte ihm gesagt, er solle aufpassen: Es gebe Menschen in der Nähe, und Menschen seien eine Gefahr für Gorillas. Vielleicht waren Menschen ja dunkelblau und riesig, lagen auf dem Boden und waren ganz flach, nur mit leichten Kräuseln?

Er blieb vorsichtig in Deckung und stieß seinen Kampfschrei aus – nichts rührte sich. Nur ein Schmetterling flog vorbei und kicherte leise. Ganz dicht schwebte er über dem Dunkelblauen davon. Nein – von einem Schmetterling konnte sich ein aufstrebender Gorilla doch nicht beschämen lassen! Vanilla stürzte ihm hinterher und erwartete den Angriff des Dunkelblauen, bereit zu sterben.

Aber es gab keinen Angriff, der Dunkelblaue wich zurück, ließ ihn ein – und doch nicht, da war er wieder, er umschloß Vanilla, war aber nicht zu fassen. Nur ganz langsam konnte der Gorilla sich noch bewegen. Wütend versuchte er, den feigen Feind, der sich nicht zum Kampf stellte, zu fassen zu kriegen. Er tauchte in ihn ein und suchte ihn – und plötzlich bekam er keine Luft mehr. Das war es also – sein Feind wollte ihn erdrosseln! Er mußte entkommen!

Er tappte unbeholfen vorwärts, abwärts, schließlich aufwärts – endlich! Er nahm zunächst einen tiefen Luftzug und öffnete dann die Augen – das Dunkelblaue hatte seinen Kopf freigegeben und hielt seinen Körper noch gefangen, tat ihm aber nichts. Komisch. Schon wollte er sich wieder heldenhaft in den Kampf stürzen, als es über ihm zum zweiten Male höhnisch kicherte: der Schmetterling.

„Hau ab, hier ist es gefährlich„, schrie Vanilla ihm zu.

„Du bist vielleicht blöd, das ist doch nur ein See.“ lispelte der Schmetterling zurück.

„Ein See?“ fragte Vanilla verständnislos. „Was ist denn das?“

Aber der Schmetterling war schon davongeflogen.

Obwohl Vanilla nichts begriffen hatte, hatten ihn die Worte des Falters ein wenig beruhigt, und er beschloß, sich erstmal zurückzuziehen, einen Bananenjoint (3) zu rauchen und dabei seine Lage in aller Ruhe zu überdenken. Aber schon mußte er sich eines neuen Angriffs erwehren: Ein feuchtes Etwas hockte plötzlich auf seinem Kopf, hopste auf und ab und beschimpfte ihn fürchterlich:

„Du blödes pelziges Vieh, ein See ist ein See ist ein See! Und hier wohne ich! Und jetzt mach Dich endlich vom Acker, bevor Du noch mehr von meinen Kindern zertrampelst. Kehrt marsch! Quaaak!“

Fürchterlich erschrocken gehorchte Vanilla dem Befehl, ohne nachzudenken. Er hatte Kinder umgebracht, er war ein Mörder! Der Gorillasheriff würde ihn holen, und bestimmt würde er dazu verurteilt werden, nie wieder eine Banane essen zu dürfen. Blind vor Entsetzen tapste er laut heulend aus dem Wasser und wagte erst am sicheren Ufer, sich umzudrehen. Wenigstens entschuldigen wollte er sich. Aber bei wem?

Auf einem Teichrosenblatt hockte ein großer grüner Frosch und beobachtete ihn, ohne zu blinzeln.

„Ich…ich wollte wirklich nicht…„stammelte Vanilla. „Ich…“

„Quaak, ist ja schon gut. Ich hab ein paar tausend Kinder, Du Pelzmonster wirst uns also nicht so ohne weiteres ausrotten können. Aber ich wohne hier, daß Du`s weißt! Und wenn Du das nächste Mal vorbeikommst, dann klopf wenigstens vorher da drüben am Uruburubaum an – ich suche mir meine Besucher nämlich gerne aus. Vielleicht erlaube ich Dir dann auch wieder zu baden – es bekommt Dir scheint`s ganz gut, jedenfalls stinkst Du jetzt schon wesentlich weniger als vorher, hihi. Ich heiße übrigens Tussi. “

Sprach`s und hüpfte mit einem eleganten Satz ins Wasser.

Vanilla plumpste verblüfft auf sein dickes Gorillahinterteil und starrte lange auf die sich kräuselnde Seeoberfläche, ehe er sich aufrappelte und langsam nach Hause trottete, um alles seiner Mama zu erzählen.

Ob Vanilla wohl Prügel bekommen wird?

Gorilla Vanilla und der Holzfäller

Ihr dürft Euch freuen – Vanilla passierte gar nichts. Mama war nämlich eine kluge Gorillafrau und vertrat ein Erziehungskonzept, das bei den Gorillas schon seit Jahrtausenden gilt, bei den Menschen dagegen immer noch nicht anerkannt ist: Jedes Kind muß seine eigenen Erfahrungen machen. Trotzdem ärgerte sie sich insgeheim ein wenig, daß sie Vanilla nie von Tussi und ihrem See hatte erzählen dürfen, aber das verriet sie ihrem Sohn nicht. Alle erwachsenen Gorillas kannten selbstverständlich den See und seine Froschmutter; sie betrachteten den See auch als Teil ihres Reviers und nannten ihn den Gorillasee. Das hatten sie aber Tussi nie erzählt – sie wußten, wie böse die Fröschin werden konnte, und sie schätzten ihren Rat, denn Tussi hatte ihnen in brenzligen Situationen schon oft aus der Klemme geholfen.

Mama beschränkte sich darauf, Vanilla zum x-ten Mal zur Vorsicht zu ermahnen und ihm zum y-ten Mal einzuschärfen, ja einen großen Bogen um die gefährlichen Menschen zu machen. Und weil er immer noch ganz schwarz um die Nase war (so ist das bei Gorillas, wenn sie einen leichten Schock erlitten haben), backte sie ihm zum Trost einen Bananenkuchen . Statt des Vanillezuckers, den die anderen Gorillafrauen zum Süßen benutzten, verrührte sie eine Handvoll Urwaldrosinen in den Teig.

Einige Tage später wachte Vanilla morgens von einem fürchterlichen Geräusch auf. „Klong“ hörte er, und noch einmal „Klong“. Nachdem er sich die Gorillasandmännchenscheiße aus den Augen gerieben hatte, lauschte er konzentriert: „Klong, klong, klong, klong“. Ein Takt Pause. Und dann wieder: „Klong, Klong, Klong, Klong“.

Vanilla war sehr ärgerlich wegen dieser Störung und verzichtete sogar auf sein Bananenmusfrühstück. Zuerst wollte er diesem unerträglichen Krach ein Ende setzen. Er trabte durch den Urwald, Kurs Süd-Süd-West, immer dem Klong nach.

Nach einer halben Stunde stand er vor einem merkwürdigen Bild: Ein gorillaähnliches Wesen mit einem scharfen Werkzeug, das es mit beiden Händen hielt, bearbeitete den Stamm eines Uruburu-Baumes und versuchte, eine tiefe Kerbe hineinzuschlagen.

Aber der Kerl war kein Gorilla – dafür hatte er viel zu schmale Schultern, zu kurze Arme und vor allem – Vanilla schauderte es, und er konnte nur mit Mühe seinen Fluchtinstinkt unterdrücken – fast gar keine Haare. Nur ganz oben auf dem Kopf trug er ein Büschel von haarähnlichem Wirrwar – aber das konnten eigentlich keine Haare sein. Jedenfalls hatte Vanilla noch nie einen Gorilla mit roten Haaren gesehen.

Noch etwas verwirrte Vanilla: Der Typ hatte einen merkwürdigen Unterleib. Von den Füßen bis zur Hüfte sah seine Haut zerknittert und glatt gleichzeitig aus. Das wichtigste aber war: Er hatte keinen Schwanz. Wie eine Frau sah er allerdings auch nicht aus…

Wie ein Blitz schoß es durch Vanillas Kopf: Das muß ein Mensch sein! Aber das war doch eine Witzfigur – ein Wesen ohne Teil und ohne Schultern! Mama hatte mal wieder heftig übertrieben mit ihren Schilderungen von der Gefährlichkeit der Menschen!

Vanilla war sich völlig sicher, daß er mit diesem merkwürdigen potenzlosen Tier spielend fertig werden könnte, er beherrschte sich jedoch und erwürgte den Menschen nicht sofort mit einer Liane. Stattdessen erinnerte er sich an seine Kenntnisse der Menschensprache (Mama hatte darauf bestanden, daß er sie lernte) und fragte:

„Entschuldigen Sie, ich möchte ja nicht stören, aber was machen Sie denn da?“

Der Mensch warf einen kurzen Blick über die Schulter und sagte: „Ich fäll den Baum, du dummes Vieh“.

Vanilla war verletzt: Welchem Banausen war er da begegnet! Dieser Mensch beherrschte noch nicht einmal die simpelsten Regeln der Kommunikation! Dennoch unternahm Vanilla einen weiteren Vorstoß und suchte all seine Höflichkeit zusammen:

„Ich möchte Ihnen gewiß nicht zu nahe treten, aber dieser Baum, den Sie gerade abhacken, trägt köstliche Früchte, und seine Blätter schmecken mir vorzüglich. Könnten Sie ihn nicht stehen lassen?“

„Nein“, sagte der Mensch und hackte weiter.

Vanilla beherrscht sich immer noch und fragte höflich: „Warum nicht?“

Von der Antwort, die der Mensch stoßweise von sich keuchte, ohne seine Arbeit zu unterbrechen, verstand Vanilla nur Bruchstücke:

„Arbeitsplatz…Familie…ernähren…Tropenholz…Fensterrahmen…Schrank-wände…Welthandel…“

Vanilla verstand nur „Familie“ und „ernähren“. Genau darum ging es ihm ja auch – er wollte seine Mama und sich weiterhin vom Uruburubaum ernähren können. Es schien also eine Verständigungsmöglichkeit mit diesem Menschen zu geben – man mußte ihm nur alles ganz ausführlich erklären.

Vanilla stapfte näher, um mit diesem Menschen nun endlich mal vernünftig zu reden – und rannte in die offene Axt. In seiner Schulter klaffte eine große offene Wunde.

Er blutete. Er dachte nicht mehr an Lianen, mit denen er Menschen erwürgen könnte. Er dachte überhaupt nicht mehr. Er rannte. Er rannte davon vor einem Monstrum. Er wollte zu Mama. Er hoffte, er würde es noch schaffen.

Aber er war zu verwirrt, um noch Berechnungen anzustellen: Er lief nicht nach Nord-Nord-Ost, sondern nach Süd-Nord-West. Blindlings stampfte er vorwärts, raffte die Lianen zur Seite, patschte durch tiefe Sumpflöcher und bumste immer mal wieder gegen einen dicken Baum. Eine Blutspur markierte seinen Weg, und obwohl er nicht wußte, was mit ihm geschah, merkte er doch eins: Er wurde schwach und schwächer. Schließlich half es ihm auch nicht mehr, sich auf allen vier Gorillabeinen vorwärts zu tasten – Bananen kreisten in seinem Kopf, ihm wurde gelb vor den Augen, und er sank bewußtlos zu Boden.

Alles Schlechte hat sein Gutes: Vanilla träumte einen wunderschönen Traum.

Tausende kleine vierfüßige grüne Bananen tanzten um ihn herum, eine riesengroße grüne Oberbanane mit kugelrunden Augen und einem breiten Mund heilte seine Wunde, und seine Mama hatte seinen Kopf in ihren Schoß genommen, flüsterte ihm tröstende Worte zu und flößte ihm die Bananenarznei8 gegen alle Übel ein.

Selig rutschte Vanilla aus diesem Traum in einen erholsamen Tiefschlaf, aus dem er nach einer Gorillaewigkeit erwachte. Vorsichtig blinzelte er mit dem linken Auge in den Urwaldabend. Zuerst meinte er, immer noch bewußtlos zu sein oder zu träumen, denn sein linkes Auge sah grüne Bananen. Auch mit dem rechten Auge wurde es nicht besser, er sah die Bananen jetzt nur dreidimensional.

Allmählich fiel ihm allerdings auf, daß mit diesen Bananen irgend etwas nicht stimmte: Es war doch merkwürdig, daß Bananen Kulleraugen, vier Füße und einen Schwanz hatten. Außerdem hatte er noch nie erlebt, daß Bananen auf ihm herumkrabbelten, in seine Ohren schauten und in seine Nasenlöcher zu kriechen versuchten.

Angesichts dieser verwirrenden Umstände hatte er gerade beschlossen, noch eine Runde zu schlafen und danach vielleicht einen klareren Kopf zu haben, als sich Tussis Froschgesicht vor seine Augen schob.

„Na, du Stinker, ausgeschlafen? Haben dich meine Kleinen wieder wachgekitzelt?“

Bevor Vanilla irgend etwas Unverständliches stammeln konnte, spürte er Mamas festen Griff und sah ihre zornig blitzenden Augen.

„Du bananenwürdeloses ungezogenes Balg! Ist dir eigentlich klar, daß ich fast wieder zur Gorillahexe hätte laufen müssen, wenn Tussi nicht gewesen wäre?“

„Jetzt ist keine Zeit für gorillösen Familienstreit“, unterbrach Tussi sie energisch. „Wir müssen jetzt sehen, wie wir auf elegante Weise mit diesem Urwaldkiller fertigwerden. Ich hab da so`ne Idee….. Laßt mich mal kurz mit meinen Kinderlein reden.“

Tussi quakte kurz, woraufhin alle grünen Bananen – das waren gar keine grünen Bananen, sondern Froschkinder, genannt Kaulquappen, erklärte Mama Vanilla zwischendurch – zu Tussi gehüpft kamen, auf sie sprangen und über ihr einen grünen , wimmelnden, lebendigen Froschberg bildeten. Wenige Sekunden lang quakte es vielstimmig und in allen Tonlagen aus diesem Froschhügel, bis ein einhelliges höhnisches Kichern erscholl.

„Los Kinder, gehen wir,“ kommandierte Tussi, “ aber ihr“, sagte sie zu Mami und Vanilla „bleibt hier – oder zumindest hundert Meter hinter uns, damit ihr uns nicht die Tour vermasseln könnt.“

Vanilla ließ sich von Mama an die Hand nehmen und folgte mit ihr dem Heer der Frösche. Der Urwald schien noch grüner als sonst zu sein und zu leben: Mit Riesensätzen hüpfte Tussis Kampfschar in die Richtung, aus der Vanilla gekommen war, und bald vernahmen alle wieder das „Klong, klong, klong, klong“. Wenig später sahen sie auch den Menschen, dessen Axt sich schon tief in den Uruburubaum hineingearbeitet hatte.

„Psst, Kinder, jetzt ganz leise,“ flüsterte Tussi, „und verteilt euch gut!“ Selbst für Vanillas geübtes Gorillaauge schien es, als seien die Frösche plötzlich verschwunden. Nur hier und da bewegte sich ein Blatt, nur ab und zu blitzte eine weißer Froschbauch auf.

Den Menschen allerdings schien nach kurzer Zeit etwas zu irritieren. Als er zu einem neuen, gewaltigen Hieb ausholte, glitschte ihm der Axtstiel aus der Hand, und er vermochte nicht, sein Werkzeug wieder zu ergreifen – es flutschte davon, als sei es lebendig. Und der Mann konnte plötzlich nicht mehr stehen, dauernd fiel er um, als versuchte er, auf Schmierseife zu gehen.

Nun gibt es im Urwald bekanntlich keine Schmierseife, wohl aber, wie Vanilla bei ganz genauem Hinsehen erkannte, Froschschleim – Tussi und ihre Riesenfamilie hatten alles rund um den Uruburubaum in eine riesige Rutschbahn verwandelt.

Das Fluchen des Holzfällers, der vergeblich versuchte, sein Gleichgewicht wieder zu gewinnen, wurde plötzlich von Tussis Kommandoschrei übertönt: „Quaaaaaaaaaak!!!!!“

Der Himmel verdunkelte sich. Eine grüne Wolke erhob sich aus dem Unterholz, aus Büschen, aus Urwaldriesen und Schlinggewächsen und formierte sich zu einem riesengroßen Frosch, zweimal so groß wie die höchsten Bäume. Fasziniert warf Vanilla den Kopf zurück und blinzelte zu Tussi auf, die ganz oben auf der Familienpyramide thronte. Der Mensch dagegen genoß das Schauspiel keineswegs, sondern wand sich verzweifelt auf dem glitschigen Boden und versuchte zu fliehen.

So leicht aber sollte er nicht entkommen. Mit einer Stimme, die alle nur denkbaren Urwaldgeräusche in sich vereinte, erklärte Tussi ihm, daß er sich in eigenem Interesse besser nie wieder am Tussisee und im Gorillawald sehen ließe.

„Und jetzt hau ab, du schwanzloser Kerl, und bau deine Fenster in Zukunft aus kanadischer Kiefer!“

Der Monsterfrosch gab dem Holzfäller einen Fußtritt, der ihn in hohem Bogen aus dem Wald entfernte.

Mama und Vanilla waren ganz gerührt und fragten, wie sie ihr danken könnten.

„Da man nich` für,“ sagte Tussi, „aber wenn ihr unbedingt wollt, eine Flasche von der Witwe wäre nicht schlecht.“

Das allerdings verstanden weder Mama noch Vanilla.

Versteht Ihr das?

Bobbo

Nach dem aufregenden Holzfällerabenteuer mußte Vanilla sich noch lange schonen und von Mama pflegen lassen – die Schulterwunde, die die Axt ihm geschlagen hatte, heilte nur langsam, obwohl sie sorgfältig mit Tussi-Spezial-Heilbrei (4) behandelt wurde. Vanilla fügte sich geduldig in sein Schicksal, ließ sich Mamas mit Liebe und Fantasie bereitete Bananen-Krankenkost (5) schmecken und döste stundenlang behaglich im Schatten von Uruburu-, Arabara- und Oroborobäumen vor sich hin. Manchmal versuchte er, scherwiegende Probleme zu lösen, und beschäftigte sich mit der Frage, warum es im Gorillawald keine Erebere- und Iribiribäume gab, aber das wurde ihm meist schnell zu anstrengend, und er beschäftigte sich mit sich selbst.

Er zupfte an Lianen, die ihm vor die Augen hingen, er zupfte an Grashalmen, er zupfte an seinem Fell, bis es angenehm kitzelte und ein bißchen ziepte, er zupfte an seinen klitzekleinen Brustwarzen, bis sie größer wurden und zu seiner Überraschung ein völlig neues, wohliges Gefühl in seinen Oberschenkeln verursachten, und er zupfte an seinem Teil. Das wuchs beim Zupfen auch, merkte er, und das Gefühl, das dabei entstand, fand er fast noch angenehmer als die Brustwarzen-Wachse-Wirkung. Einmal überraschte ihn Mama beim Spielen mit sich selbst, und er schämte sich ein bißchen vor ihr, ohne zu wissen warum, aber Mama schmunzelte nur, strich ihm sanft über Kopf und Schwanz und fragte, ob es nett sei. Gorillamütter wissen nämlich, was gut für die Entwicklung einer ausgeglichenen Persönlichkeit ist – in der Gorilla-Schwangerenberatung wird seit Jahrtausenden die Lehre eines legendären Gorillas namens Adorno (6) weitergegeben, der herausgefunden hat, daß Sexualunterdrückung die Entwicklung der autoritären Persönlichkeit begünstigt.

So wuchs Vanilla überall dort, wo es wichtig war, und seine Wundränder wuchsen auch zusammen. Mama konnte beruhigt zusehen, wie er allmählich wieder auf die Beine kam und begann, seine Urwaldkreise zu ziehen.

Vanilla merkte selber, wie schwach er war, und begann, seine Kräfte zu trainieren. Das machte er aber nur ganz heimlich, weit weg von allen anderen an seinem Urwald-Lieblingsplatz, weil er nicht wollte, daß jemand sah, wie tolpatschig er noch war. Er machte Kniebeugen, hüpfte auf und ab, vorwärts und rückwärts, nach rechts und links, begann ein intensives Baumstamm-Hantel-Trainung und übte Klimmzüge und Bauchwellen. Zuerst kniff er bei seinen Übungen die Augen fest zusammen, weil sie so anstrengend waren, aber bald hatte er so viel Kraft gewonnen, daß er nebenbei den Schmetterlingen zugucken konnte. Die kicherten auch schon gar nicht mehr über ihn, weil er sich inzwischen wieder gorillös-elegant bewegen konnte.

Am fünfzehnten Tag seiner aktiven Rekonvaleszenz, zwei Astbreiten vor Sonnenhöchststand, entdeckte er auf einmal, daß jemand einen Spiegel vor ihm aufgestellt hatte. Er wunderte sich nicht weiter darüber, sondern freute sich über den Service – wahrscheinlich hatte Tussi mal wieder einen ihrer Tricks getrickst. Wie man sieht, ist es ein dummes Vorurteil zu glauben, Affen könnten sich nicht in einem Spiegel erkennen – Gorillas zumindest sind so selbstverliebt, daß sie immer zuerst glauben, sich selbst zu sehen, wenn sie einem schönen Gattungsgenossen begegnen.

Vanilla fand es nett, einem jungen, kräftigen Vanilla beim Sport zuzusehen. Er plusterte seine Muskeln auf, gestaltete seine Übungen besonders akzentuiert und freute sich darüber, wie gut im Spiegel alles klappte . Wirklich – er war schon wieder richtig attraktiv!

Da seine Begeisterung über sich selbst ihn voll in Anspruch nahm, litt jedoch seine Konzentration – nach einem kräftigen Anlauf erwischte er den Ast, den er für einen Klimmzug angepeilt hatte, nicht, sondern rutschte ab und purzelte gar nicht elegant zu Boden. Sein Spiegelbild aber blieb hängen – Moment mal, sein Spiegelbild? Gebildet durch Mamas exzellenten Physikunterricht wußte er, daß eine simple Reflexion sich solche Extravaganzen nicht erlauben durfte. Das war also gar kein Spiegelbild – das war ein anderer Gorilla, ein frecher Eindringling, ein Peeping Tom!

Wutentbrannt füllte Vanilla seine Lungen mit Luft für seinen Spezialkampfschrei und wollte auf den Fremden losstürmen, als der sich locker von dem Ast fallen ließ, an dem er immer noch hing, sanft in den Knien nachfederte und freundlich sagte: „Bei allen Tussis, Du bist aber gut in Form! Du hast mich weidlich schwitzen machen. Wie wärs, wenn wir künftig immer zusammen trainieren? Ich heiße übrigens Bobbo.“

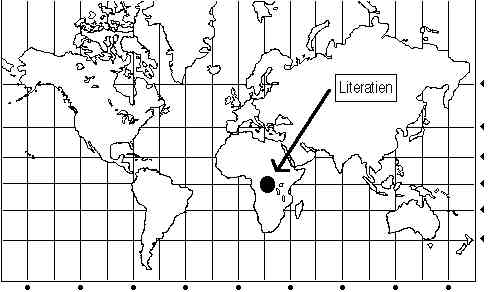

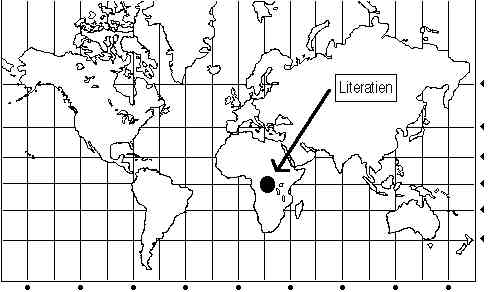

Vanilla hatte zwar den zweiten Satz von Bobbo nicht verstanden – er sollte erst später erfahren, daß Bobbo aus Literatien stammte, wo die Gorillas immer so geschwollen daherredeten, weil sie sich einbildeten, von einem unendlich gebildeten Silberrücken namens Gorilla Göte abzustammen -, aber er begriff, daß der andere in friedlicher Absicht gekommen war und ihm seine Freundschaft anbot.

Warum eigentlich nicht? Es war bestimmt netter, zu zweit durch den Urwald zu tollen als allein. Alt genug schien der andere auch zu sein, jedenfalls sah sein Teil so beeindruckend groß aus, wie Vanilla es nur schaffte, wenn er ganz lange daran gezupft hatte. Wenn Mama nichts dagegen hatte…

Mama hatte nicht. Zwar runzelte sie zuerst die Stirn, als sie hörte, daß Bobbo aus Literatien stammte, weil sie meinte, daß die literarischen Gorillas unangemessen eingebildet seien. Sie drücken immer alles ganz lang und umständlich aus und kommen sich deswegen toll vor – dabei konnte man doch alles viel kürzer sagen! Die kurze und einleuchtende Theorie von Gorilla Adorno zum Beispiel hatte in Schriftform Platz auf vier Uruburublättern, in Literatien dagegen gab es einen Gorilla namens Heinrich Wirr (7) , der 400 Blätter gebraucht hatte, um dasselbe zu erklären – und dabei war es ihm noch nicht einmal gelungen, deutlich zu machen, daß er nicht einen Einzelfall abhandelte, sondern ein allgemeines Phänomen darstellen wollte.

Als sie Bobbo jedoch kennenlernte, konnte sie feststellen, daß er gar nicht eingebildet war, sondern stets höflich, charmant und zurückhaltend; nur seine Sprache war etwas ungewöhnlich. Anstatt ihr zum Beispiel einfach anzubieten, ihre Bananenbündel zu tragen, blinzelte er sie verführerisch an und sang: „Ich trage Ihre Tasch´, Madam…“ Aber das war harmloser Kinderkram.

Vanilla erhielt also die Erlaubnis, mit Bobbo loszuziehen, wann immer er wollte. Er wollte oft, und bald waren die beiden unzertrennlich. Zu ihren Lieblingsaufenthaltsorten gehörte der Tussisee. Vanilla hatte schon längst seine Angst vor dem Wasser und seinen Bewohnerinnen verloren, und Schwimmen gehörte inzwischen zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Jetzt tummelte er sich zusammen mit Bobbo im Wasser. Sie schwammen um die Wette, tauchten, spritzen einander naß und freundeten sich sogar mit den Schmetterlingen an – die brachten sie auf die Idee, den Schmetterlingsstil auszuprobieren.

Tussi störte sie nie, sondern sandte ihnen nur ab und zu einen freundlichen Quak-Gruß von ihrem Lieblingsfelsen aus. Nervig waren dagegen Tussis Kinder – die wollten ständig, daß die beiden Gorillas mit ihnen spielten. Aber was sollten Gorillas mit Kaulquappen anfangen, selbst wenn es sehr nette Kaulquappen waren?

Da die Affen zu blöd waren, ergriffen die Frösche die Initiative. In einer feierlichen Kaufquappenprozession tauchte eine Delegation bei Bobbo und Vanilla auf und erklärte ihnen, welches Spiel jetzt gespielt werden sollte: Das Froschkinder – Gorillakörper – Wettrennen. Das geht so (einfache Spielregel): Bobbo und Vanilla nehmen je eine Kaulquappe in den Mund. Auf Kommando wird geschluckt. Die Kaulquappen wedeln sich dann möglichst schnell durch den Affenkörper, und wer zuerst seinen Kopf aus dem Affenarsch steckt, hat gewonnen.

Bobbo war sofort begeistert, Vanilla jedoch skeptisch. Er hatte großen Respekt vor Tussi und wollte keinen Ärger mit ihr bekommen. Was war, wenn eines ihrer Kinder sich in seinem Magen verirrte und von der Salzsäure dort drinnen zerfressen wurde? Aber die Kaulquappen lachten ihn einfach aus: „Du hast ja keine Ahnung, Du Affe, wie schnell Froschkinder sind!“

Also ließ Vanilla sich auf das Spiel ein, und siehe da, Tussis kluge Kinder hatten recht. In Sekundenschnelle absolvierten sie die Wettrennen, und bevor es ihnen zu langweilig wurde, erfanden sie Varianten: Staffelläufe wurden abgehalten und sogar Mannschaftswettbewerbe organisiert, denn die Kaulquappen hatten herausgefunden, daß so ein Gorilla-Verdauungstrakt Platz für fünf Minifrösche gleichzeitig bietet.

Nicht nur den Fröschen machte das Spiel einen Riesenspaß, sondern auch den Gorillas: Es rumpelte so schön in den Eingeweiden, und der Hintern wurde ganz warm. Es war so schön, daß Bobbo seinem Wohlsein nur in literarischen Formen Ausdruck geben konnte: „Oh wie wohl ist mir mit Frö-hö-schen, mir mit Frö-hö-schen, im Darm, im Darm!“

Nach 333 Durchläufen aber gab es einen Zwischenfall – die Froschkinder waren übermütig geworden und hatten zwei Mannschaften von je zehn Kaulquappen aufgestellt. Bei der Bobbo-Equipe war alles gutgegangen , aber das Vanilla-Team steckte plötzlich fest. Das lag nicht daran, daß die Frösche sich ineinander verhakt hätten, nein, Vanilla hatte plötzlich einen Krampf im Schließmuskel. Er konnte einfach nicht lockerlassen, auch wenn er hörte, wie die Tussikinder verzweifelt und erstickt um Hilfe zu rufen begannen.

„Tussi wird mich umbringen, aber nur sie kann helfen, ich muß sie rufen“, zuckte es durch seinen Kopf, da spürte er plötzlich Bobbo neben sich, der ihn beruhigend streichelte und dabei etwas vor sich hinmurmelte. Vanilla vernahm die Laute, ohne ihren Sinn zu begreifen.

„Bring mir ein Tuch von ihrer Brust, ein Strumpfband meiner Liebeslust…“ Dagegen nahm er sehr bewußt wahr, wie Bobbos Hand sich sanft seinem Schließmuskel näherte, wie zwei Finger in ihn eindrangen, ihn weiteten und so viel Raum schafften, daß die zehn kleinen Tussikinderlein, nach Luft japsend, den Weg in den blauen See finden konnten. Nicht nur sie, sondern auch alle anderen Kaulquappen hatten zunächst mal genug von dem Spiel „Froschkinder -Gorillakörper – Wettrennen“ und suchten Zuflucht bei Tussi.

Vanilla lag erschöpft auf der Seite und furzte leise vor sich hin.

„Sind alle gerettet?“ fragte er erschöpft.

„Ja“, sagte Bobbo und kraulte ihn zärtlich im Nacken.

„Das Spiel spiele ich nie wieder“, sagte Vanilla, „mein Hintern ist heiß wie die Hölle!“

„Die Antwort hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“, flüsterte Bobbo ihm ins Ohr und …..

Coming Out

Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Die beiden jungen Gorillas probierten alles aus, was zwei junge Gorillas miteinander ausprobieren können. Gorillamama besteht allerdings darauf, daß Einzelheiten hier nicht näher erläutert werden – nur aus Rücksicht auf die menschlichen Leser, versteht sich. Aus dem öffentlich-rechtlichen Gorilla-Trommelrundfunk (8) weiß sie, daß die meisten Menschen Schwule für pervers halten und Gorillas für minderwertig. Und nun erst schwule Gorillas! Mama meint, man solle den Menschen wenigstens die Einzelheiten ersparen, wenn sie denn schon so dumm sein müssen.

Natürlich waren Bobbo und Vanilla nicht nur mit Sex beschäftigt. Sie streiften durch den Regenwald, erforschten den Grund des Gorillasees und wagten es auch, den schneebedeckten Gipfel des Kalamindschiru zu besteigen. Von ihren waghalsigen Abenteuern erzählten sie aber niemandem, nur untereinander sprachen sie darüber: Wie Bobbo fast im Schlamm des Sees steckengeblieben war, wie Vanilla beinahe oben auf dem Berg in eine Gletscherspalte gefallen wäre, wie beide nur mit Mühe dem Gorilla-Yeti entkamen, der mit geblecktem Gebiß auf sie losgestürmt war…

Von ihren aufregenden Erlebnissen erholten sie sich oft bei einem Joint. Der entspannte so schön. Natürlich versuchten sie weder „H“ noch Crack. Vielleicht hätten sie es getan, wenn es im Gorillawald Chemielaboratorien oder Puddingpulver gäbe, aber diese Errungenschaften der menschlichen Zivilisation fehlen hier, Tussi sei Dank (9) .

Manchmal, besonders nach einem wunderschönen Fick mit Bobbo (Entschuldigung, Mama!) oder nach einem besonders aufregenden Ereignis, geriet Vanilla in wunderliche Zuckungen: Es begann bei den Zehen, ergriff die Unterschenkel, die Oberschenkel, die Hüften, den Oberkörper, die Arme, den Kopf. Dann schien er aggressiv zu werden, denn er griff den nächstbesten Baumstamm an, der in seiner Reichweite lag, und schien ihn zertrümmern zu wollen – aber das sah nur so aus. Er schlug rhythmisch auf ihn ein, und je mehr Anfälle er hatte, desto abwechslungsreicher und eingängiger wurden die Lautfolgen, die er produzierte.

Bobbo hatte, selig im Kiffrausch oder in postorgiastischem Dösen, diese Ausbrüche zunächst ruhig beobachtet, bis ihm beim siebzehnten Mal ein Uruburu-Sieder aufging: Vanilla trommelte! Vanilla war musikalisch!

Bei ihrem nächsten Treffen brachte er seinem Freund eine Überraschung mit. Er hatte einen Baumstumpf ausgehöhlt und ihn mit der Haut eines toten Leoparden, die er sorgfältig gegerbt hatte, überspannt.

„Gebt uns ein Lied!“ sagte er und grinste Vanilla an, aber der glotzte nur verständnislos.

Seufzend ließ Bobbo sich auf das Sprachniveau seines Freundes herab: „Hier, jetzt kannste Mucke machen!“

Vanilla war begeistert. Er trommelte los wie nie zuvor. Er hatte nie was von Percussion gehört, aber er holte alles aus dem Leopardenfell raus, was drin war. Er trommelte, bis er erschöpft einschlief.

Im Traum (10) zerriß er das Leopardenfell. Es machte ihm Spaß, und gleichzeitig hatte er ein schlechtes Gewissen. Aus der zerstörten Trommel wuchs ein Frauenkörper mit ganz langem Hals, dem er wunderschöne Melodien entlockte. Mit Kopfschmerzen wachte er auf. Die kamen, das wußte er, weder vom Sex noch vom Haschisch: Er hatte das Gefühl, Bobbo betrogen zu haben.

Vanilla wußte nicht, was er tun sollte. Mama fragen? Die wußte immer auf alles eine Antwort, aber allmählich fühlte er sich zu alt, um immer noch zu ihr zu laufen. Die Gorillahexe? Von Mama wußte er, daß es sie gab, aber er kannte den Weg zu ihr nicht. Bobbo? Unmöglich… Also blieb Tussi. Aber Tussi war immer so – – – eigenartig. Andererseits – Tussi hatte immer geholfen.

Vanilla ging zu Tussi und erzählte ihr von seinem Traum. Darauf passierte genau das, wovor er sich gefürchtet hatte: Tussi kicherte. Und dann geschah, wovor er noch mehr Angst hatte: Tussi runzelte ihre Froschstirn. War sein Fall so kompliziert? Er wagte nicht zu fragen.

„Kein Grund zur Aufregung, Stinker“, sagte Tussi. „Es handelt sich nicht um ein libidinöses Problem. Alles nur eine Frage der Materialbeschaffung. Ich denke mal, bis morgen zum Nachmittagsmittsonnenstand haben wir das bewältigt, dann darfst Du wiederkommen. Ich muß ein wenig revidieren…“ Sprach´s, hüpfte davon und ließ einen verwirrten Vanilla zurück: Jetzt redete Tussi schon genauso unverständlich wie Bobbo.

Rastlos trottete er durch den Nebelwald und merkte erst nach Stunden, daß er ständig vor sich hin murmelte: „Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmermehr.“ Es war unmöglich, den Ohrwurm, den er mal von Bobbo aufgeschnappt hatte, aus dem Kopf zu bekommen, und so plapperte er ihn einfach weiter – schlafen konnte er sowieso nicht. Nach einermillionundvierhundertdreiundneunzigtausendzweihundertzweiundzwanzig Wiederholungen war endlich der nächste Nachmittagsmittsonnenstand herangekommen, und Vanilla fand sich bangen Herzens wieder am Tussisee ein. Bei den Geistern aller Silberrücken – das war ja noch schlimmer, als er befürchtet hatte! Nicht nur Tussi erwartete ihn, sondern ihre ganze Riesenfamilie, alle Kinder genau nach Größe geordnet (die Kleinsten ganz außen), säumte das Ufer.

Tussi machte es aber gar nicht feierlich.

„Tach auch“, sagte sie einfach und griff hinter sich. „Die Kiddies sind bloß alle gekommen, weil sie die Premiere nicht versäumen wollten. Hier ist also deine Frau – schlag sie, zupf sie, streichle sie nach Kräften, hihi!“

Vanilla begriff nicht, wie ihm geschah, aber plötzlich hatte er Tussis Geschenk in den Händen und tat, wie ihm geheißen. Begeistert klatschten alle Kaulquappen ihm Beifall und wiegten sich synchron mit jeder Bewegung seiner Finger hin und her. Der Funke sprang über: Vanilla arbeitete schneller, stampfte dazu hin und her, sprang auf und ab und begann schließlich zu singen:

„There was a Gorilla

whose name was Vanilla

he lived in the wood

near Nottinghamshrood!“

Die Frösche hüpften, der Urwald dröhnte, Vanilla geriet mehr und mehr in Ekstase. Er hätte wohl stundenlang weitergemacht, wäre nicht plötzlich Mama auf ihn zugestürzt. Voller Wut brüllte sie ihn an: „Du vermenschtes rücksichtsloses Kind! Was fällt Dir eigentlich ein! Von mir hast Du das nicht gelernt!“

Verschreckt ließ Vanilla seine Arme sinken und guckte Mama unglücklich an: Was hatte er denn falsch gemacht?

Schon etwas versöhnlicher grummelte Mama: „Dein Krach stört die Silberrücken beim Abendpalaver. Der Ältestenrat hat sich bei mir beschwert. Also hör jetzt auf!“

„Buh!!!“ schrien alle Tussikinder und pfiffen, was die Kiemen hergaben. Gebieterisch winkte Tussi ab. „Ach ja,“ spöttelte sie, „der Ältestenrat! Wir feiern hier die Urwaldentdeckung des Jahrhunderts, und die Herren fühlen sich beim Verdauen ihrer Uruburudesserts gestört. Na gut, für heute ist Schluß. Aber“, sagte sie zu Mama, „du kannst die Greise schon mal darauf vorbereiten, daß sie morgen früh mit meinem hochoffiziellen Besuch rechnen können. Ich werde ihnen dann mal eine kleine Vorlesung über Talente halten. Und jetzt ab ins Bett, Kinder!“

Sofort hüpften alle Kaulquappen in hohem Bogen ins Wasser, und als der letzte Schwanz verschwunden war, folgte ihnen Tussi mit einem eleganten doppelten Salto. Kopfschüttelnd trottete Mama zurück ins Gorilladorf, und Vanilla blieb verloren am Ufer zurück.

Er erschrak fürchterlich, als sich nach einer Weile eine Hand auf seine Schulter legte – Bobbo stand hinter ihm. Bobbo! Bobbo, den er betrogen hatte! Vanilla machte sich auf alles gefaßt, nur auf das breite Grinsen, das sich jetzt über Bobbos Gesicht legte, war er nicht vorbereitet.

„Affengeil, das Instrument! Und du bist auch nicht schlecht. Wenn wir das noch ein bißchen üben – ein Froschchor dazu wäre auch nicht schlecht – und natürlich brauchst du bessere Texte…Ich hab da schon eine Idee für einen Song, der Anfang geht so: „Es war einmal ein Affe, der hatt´ einen großen Floh…“ Was hältst Du davon? Wir werden DER Hit!“ Kräftig haute er Vanilla auf die Schulter und gab ihm anschließend einen Kuß: „Oh Gorilla, bin ich stolz darauf, einen Freund zu haben, der so prima Gitarre spielen kann!“

Erst am nächsten Morgen war Vanilla in der Lage, Bobbo stückweise zu erklären, warum er danach so plötzlich in Ohnmacht gefallen war.

The Band

Bobbos sorgfältig ausgearbeiteter Übungsplan – jeden Tag zwei Stunden Harmonielehre, zwei Stunden Gitarrenunterricht und zwei Stunden Gesangslehre – erwies sich als völlig überflüssig. Vanilla war einfach ein Naturtalent. Schon neun Stunden nach seinem ersten Auftritt vor der Froschfamilie stellte er sich dem Rat der Silberrücken und brillierte mit einem Text von Bobbo: „Oh, when the apes go marching in“. Die alten Herren waren begeistert und hielten sich allesamt für Affen.

Das Ergebnis des Konzerts war positiv: Vanilla erhielt, offiziell auf einem Uruburublatt-Dokument niedergeschrieben, die Erlaubnis für eine Tournee durch den Regenwald. Bobbo und 50 Tussikinder als Chor sollten ihn begleiten dürfen.

Tussi war stinksauer, als sie davon erfuhr, aber dann sagte sie zu Vanilla: „Wart` mal einen Moment.“ In einem stillen Seewinkel drückte sie 50 Eier ab, richtete sie geschmackvoll auf einem Seerosenblatt an und übergab sie dem Jungstar: „Da hast du sie, Stinker. Wenn du sie ordentlich fütterst, können sie spätestens in drei Tagen singen.“

Die Band zog davon, und der Urwald bebte. Uruburu- und Oroborobäume tanzten, Lianen verdoppelten ihr Wachstumstempo, und Epiphyten fielen massenweise zu Boden – sie hatten sich vor lauter Begeisterung nicht mehr festhalten können. Der ganze Urwald war nur noch ein einziger Vanilla-Sound.

Der ganze Urwald? Nein, mehr als das. Vanillas Rock-Funk-Punk-Sound drang weiter hinaus. Dorthin, wo die Menschen leben, die Holzfäller. Wie elektrisiert zuckten ihre Glieder, und bei 10% der Holzfäller führte das dazu, daß sie die Riesenurwaldbäume noch schneller fällten als bisher. 90% aber reagierten auf die Musik ganz anders. Sie trafen mit ihren Äxten und Sägen nicht mehr die Bäume, sondern hackten unkontrolliert drauflos und verstümmelten sich zum Teil selbst.

Den Holzfällerherren gefiel das gar nicht. Sie meinten, man müsse gegen diese Gorillaband etwas unternehmen. Aber dafür mußte man sie erst einmal kennenlernen. Was also lag näher, als Vanilla, seinen Texter Bobbo und den Froschkinderchor einzuladen? Per Urwaldfunk erreichte Vanilla ein entsprechender Vorschlag:

„Bois de Boulogne für Vanilla-Konzert reserviert STOP Gage 100 000 Francs STOP Unterkunft gesichert (zwei Zookäfige, eine Badewanne) STOP“.

Vanilla hatte immer noch große Probleme mit der ungewohnten Publicity, und er versuchte, sich Rat zu holen.

Mama blieb reserviert: „Paris! Wenn`s denn schon sein muß, dann vergiß bloß die Pariser nicht.“

Bobbo meinte: „Paris, affengeil! Ich hab da von einem Lederladen am Place Pigalle gehört…“

Und Tussi: „Zu den Menschen willst Du? Nach Paris? Da war ich auch mal. Mein Tip: Nimm Dir eine Knarre mit und bring mir auf dem Rückweg eine Flasche Schlampanski mit.“

In Vanillas Kopf wolkten Fragezeichen, aber die machten ihn nicht ängstlich, sondern nur neugierig.

Blieb das Problem: Wo war eigentlich Paris?

Bobbo mußte passen: „Ich kenne nur den Weg nach Leipzig, es ist ein klein Paris und bildet seine Leute! Irgendwo im Norden muß es sein…“

Das half Vanilla auch nicht viel weiter, aber als er auf der Suche nach dem Weg nach Paris den Nebelwald durchstöberte, fand er einen alten Atlas.

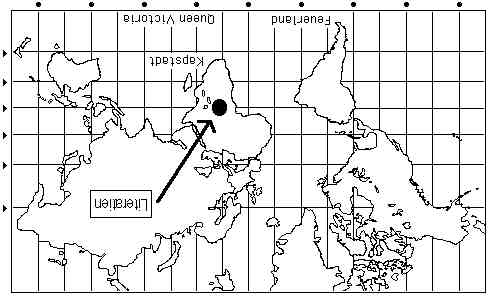

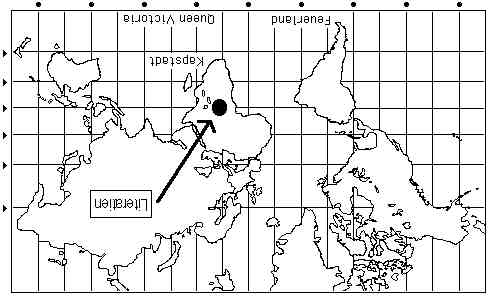

Er schlug eine Weltkarte auf und suchte am oberen Rand – Norden war oben, das wußte ein gebildeter Gorilla selbstverständlich. Leise murmelte er vor sich hin: „Kapstadt, Feuerland, Queen Victoria Land…Komisch, daß die Namen alle auf dem Kopf stehen…“

Leise kicherte es über ihm – das kannte er doch? Da machte sich wieder mal ein Schmetterling über ihn lustig! Früher hatte er sich das gefallenlassen müssen, aber der Urwaldrockkönig Vanilla ließ sich nicht mehr verspotten! Zornig sprang Vanilla auf die Füße und begann, den Schmetterling zu jagen. Der tänzelte in einem eleganten Halbkreis vor ihm davon. Vanilla folgte, und als er gerade glaubte, den Kicherer erwischt zu haben, stolperte er über eine Baumwurzel. Platsch! Wieder hockte er vor dem Atlas, und plötzlich stand die Schrift nicht mehr auf dem Kopf. Wie gut, daß ihn außer dem Schmetterling vorher niemand gesehen hatte – welch eine Blamage, das Buch verkehrt herum zu halten!

Jetzt fand er Paris ganz schnell – das war aber weit weg, stellte er fest. Wenn er da hinkommen wollte, mußte er erst durch den Regenwald, dann durch ein endloses Gebiet namens Sahara, dann über eine Meerenge, dann durch Spanien, über die Pyrenäen (ob das wohl Menschen waren? Vanilla hatte schon mal etwas von Pygmäen gehört.) und schließlich noch durch Frankreich.

Vanilla beriet sich mit Bobbo. Der zerstreute einen großen Teil seiner Bedenken: Über die Meerenge, meinte er, könne ein Gorilla ohne weiteres rüberspringen, außerdem gebe es da Säulen von einem Herrn namens Herkules, von denen könne man sich bestimmt prima abstoßen. Die Pyrenäen seien auch nicht schlimm, das seien keine Menschen, sondern ein Gebirge, und auf Befehl Hannibals seien da schon vor 2000 Jahren Elefanten rübergeklettert, und was Elefanten können, sei für Gorillas doch erst recht machbar. (Man sieht, der Schulunterricht in Literatien ist weniger der historischen Wahrheit als der dichterischen Freiheit verpflichtet.)

Sorge aber bereitete beiden die Sahara. Das ist eine Wüste, wußte Bobbo, und Vanilla schauderte es, als er erfuhr, daß es in einer Wüste kaum Wasser gibt. Für einen Nebelwaldgorilla, der der sich mehrmals täglich immer wieder am Funkeln der Regentropfen erfreut, ist schon die Vorstellung von einer solchen Gegend unerträglich.

„Gorilla, bleib bei deinen Urwaldleisten“, murmelte er vor sich hin. „Wir reisen nicht!“

Tussi aber war mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden. „Hier wird nicht gekniffen!“ beschied sie Vanilla, „du fährst hin und bringst mir meinen Schlampanski mit, verstanden? Ihr könnt auch mein Tussimobil haben!“

Tussimobil? Weder Bobbo noch Vanilla konnten sich darunter etwas vorstellen, aber das war auch gar nicht nötig: Tussi sackte sie und ihre 50 Kinder einfach ein, programmierte den Bordcomputer auf Paris und schickte sie los.

Die Band fand sich in labilem Gleichgewicht wieder: Das Tussimobil war auf der Spitze einer gläsernen Pyramide gelandet. Der Louvre ist das Herz von Paris, hatte Tussi beschlossen, und da waren sie nun. Die Reisenden störte das gar nicht: Die Froschkinder stiegen zuerst aus und machten beim Runterrutschen das Glas schön schlüpfrig, und Vanilla und Bobbo sausten ihnen jauchzend hinterher. Die zahlreichen Menschen aber, die Zeugen der Ankunft waren, reagierten merkwürdig: Viele rannten kreischend davon und brüllten: „Der Löwe ist los!“; die anderen beschwerten sich darüber, daß wegen des Froschschleims die Glaskuppel undurchsichtig geworden war, und wollten ihr Eintrittsgeld zurück.

Mindestens so überrascht waren die Holzfällerherren. Sie hatten ihre Einladung doch erst vor wenigen Stunden abgeschickt, und nun waren die Affen schon hier! Aber Holzfällerherren sind flexibel, weil sie genug Menschen beschäftigen, die für sie denken und handeln. Bereits 22 Minuten nach der Ankunft der Band traf ein Empfangskomitee ein.

„Wie schön, daß ihr hier seid! Wir sind davon überzeugt, daß ihr die europäische Musikwelt revolutionieren werdet! Euer erstes Konzert ist für morgen angesetzt. Jetzt solltet ihr euch erstmal ausruhen – sicherlich war die Reise sehr anstrengend!“

Bobbo, Vanilla und die Froschkinder hatten die Reise überhaupt nicht als anstrengend empfunden, aber sie wollten nicht unhöflich sein und folgten der Einladung. Bobbo und Vanilla bezogen ihre Käfige, in denen ein Bananenarrangement auf sie wartete, und die Kaulquappen hüpften in die vorbereitete Badewanne.

Alles schien in Ordnung, aber nur bis zum nächsten Morgen. Bobbo meinte, daß der erste Auftritt bei den Menschen gut vorbereitet sein müsse, und er hatte deshalb eine Vormittagsprobe angesetzt. Als er aber seinen Käfig verlassen wollte, stellte er fest, daß das nicht möglich war – ein dickes Schloß versperrte den Weg in die Freiheit.

Er rüttelte an der Tür. Vergeblich. Er spähte nach oben, in der Hoffnung, aus dem Käfig herausklettern zu können. Vergeblich. Stacheldraht versperrte den Himmel. Er rief Vanilla. Vergeblich. Vanilla schlief noch und erträumte neue Melodien. Er rief die Froschkinder. Vergeblich. Keine Antwort.

Als Vanilla plötzlich aufwachte, hörte er den Text, nach dem er für seinen neuen Song gesucht hatte:

„Mein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe

so müd geworden, daß ihn nichts mehr hält.

Mir ist, als ob es tausend Stäbe gäbe

und außer tausend Stäben keine Welt.“

„Super, Bobbo!“ brüllte er. „Du hast´s mal wieder voll getroffen!“

„Ja, Vanilla, murmelte Bobbo, „so kann man das nennen.“

Erst allmählich begriff Vanilla, was passiert war. Die Holzfällerherren wollten sie töten, und wenn sie das geschafft hatten, konnten sie den Regenwald endlich ungestört vernichten. Konzert im Bois de Boulogne – phh! Eine Falle war das, und er, und nicht nur er, war darauf hereingefallen. Die Band mußte hier raus!

Die Holzfällerherren hatten einen Fehler begangen: Vanilla hatte seine Gitarre mit in den Käfig nehmen können. Ganz leise und vorsichtig begann er zu spielen: „Es war einmal ein König, der hatt´ einen großen Frosch..“ und genauso vorsichtig kam die Antwort: „Es war einmal ´ne Fröschin, die hatte 50 Kinder…“

Nach und nach informierten die Froschkinder Vanilla über ihre Situation. Sie hockten zusammen in einer Badewanne, in deren Abfluß ein zu kleiner Stöpsel saß – offensichtlich wollten die Holzfällerherren sie austrocknen. Die bösen Menschen wußten aber nicht, daß Frösche im Zustand der akuten Lebensbedrohung sich zu einem Kollektivhirn zusammenschließen können – und genau das taten die Kaulquappen gerade. Sie riefen ihre Mutter zu Hilfe – und sie erreichten sie.

dieseschweinemäßigen Scheißmenschen!schimpf

schimpfte Tussi und machte sich höchstpersönlich auf, um ihre Kinder und die beiden Gorillas zu retten.

Paris erlebte den kräftigsten Tornado, seit es Lutetia gibt – erstaunlicherweise wurde nur der Zoo völlig verwüstet. Alle Käfige wurden zerstört, und nach dem Abflauen des Sturms fand man die Käfigstangen verbogen als Salzbrezeln wieder. Alle gefangenen Tiere waren spurlos verschwunden.

Spurlos? Oh nein, am Tussisee trafen sich alle wieder und vergnügten sich auf der von Tussi veranstalteten Freiheitsparty. Die Fröschin freute sich zwar über ihre erfolgreiche Rettungsaktion, aber sie mußte sich beim Feiern mit Urwaldschaumwein begnügen und vermißte den aus Paris bestellten Schlampanski schmerzlich…nicht nur deshalb sann Tussi auf Rache.

Die Errettung der Welt

Mama merkte es als erste – kein Wunder, seit sie nicht mehr alleinerziehende Mutter eines nicht ganz unkomplizierten Gorillas war, hatte sie viel Zeit zu beobachten, was um sie herum vorging. Anders die anderen – die Silberrücken veranstalteten unermüdlich unendliche Palaver und brüsteten sich mit den Heldentaten ihrer Jugend voreinander, und die Band interessierte Trommeln nur in Hinblick auf Musik. Genau das aber fehlte, hatte Mama festgestellt – das tägliche Trommeln der mittäglichen Regentropfen auf das Regenwalddach.

Zuerst machte sie sich nicht allzu viele Gedanken und ging von der These aus, daß wohl ein ungewöhnlich hohes Hoch sich Zentralafrika ausgesucht haben müsse, um sich von seinen atmosphärischen Wanderstrapazen zu erholen. Als aber nach sieben trockenen Tagen die Blätter der Uruburubäume lappig wurden – und das empfand Mama als sehr ärgerlich, denn sie hatte sich vorgenommen, an diesem Tag ein Bananensoufflé in seiner Blätterhülle zu backen – ging Mama zum Tussisee. Erstens hatte sie das Bedürfnis, ihre heißen Füße zu kühlen, und zweitens wollte sie Tussi auf das Regenproblem aufmerksam machen.

„Ja, ja, wir Frauen sind doch sensibler!“ kicherte Tussi nach vielen Umarmungsbegrüßungen. „Du hast es also gemerkt, aber die Machokerle sind so blind vom Glauben an ihre männliche Bedeutsamkeit, daß sie wohl erst aufwachen, wenn die Welt untergeht. Das dauert übrigens nicht mehr lange!“

Mama war von Tussis Begrüßung so geschmeichelt, daß der letzte Satz nur langsam in ihr Bewußtsein sickerte. „Was hast du gesagt?“ fragte sie entsetzt. „Die Welt geht bald unter?“ Aber was wird dann aus dem Nebelwald, aus uns allen und vor allem aus Vanilla?“

„Keine Sorge“, zwinkerte Tussi ihr zu, „die Welt geht auch wieder auf, und keiner wird`s merken. Aber du hast ja schon was gemerkt, also werde ich dich in meinen Plan einweihen. Aber wehe, du verrätst was!“

„Ich werde schweigen wie eine Gorillafrau!“ versprach Mama, und Tussi flüsterte ihr zwei Stunden und 22 Minuten lang intensiv ins Ohr. Nicht mal die Froschkinder bekamen auch nur einen verständlichen Laut mit, obwohl sie intensiv zu lauschen versuchten.

Aufgeregt stampfte Mama danach nach Hause und backte ihr Bananensoufflé, um sich ein wenig abzulenken, aber sie war so unkonzentriert, daß sie das Backpulver vergaß. Als sie ihr Werk aus dem Erdbackofen holte, ähnelte es einem verschrumpelten Pavianarsch, und Mama warf es angeekelt weg – Gorillas mögen nämlich keine Paviane, erstens allgemein nicht und zweitens schon gar nicht als Essen. –

Nicht nur im Nebelwald hatte es aufgehört zu regnen – es regnete nirgendwo mehr auf der Erde. Der Sahara fiel es leicht, das zu ertragen – eine Wüste ist daran gewöhnt, ohne Wasser auszukommen. Anders erging es den Menschen, also den Holzfällern und ihren Holzfällerherren. Sie brauchten am Tag ungefähr vier Liter Wasser, und das war immer schwerer zu beschaffen. Dabei narrte sie der Himmel und versprach ihnen mindestens einmal täglich das ersehnte Naß: Dicke blauschwarze Wolken zogen auf, grelle Blitze zuckten, und dumpf grollte der Donner. Aber immer dann, wenn es so aussah, als müßte das Gewitter jetzt endlich losbrechen, nahmen die Wolken die Gestalt eines riesigen Frosches an, der das Firmament völlig bedeckte, und statt des Donners hörten sie eine entsetzliche Stimme:

„Ich bin der Geist, der euch verneint!

Und das mit Recht; denn alles, was Mensch macht,

ist wert, daß es zusammenkracht;

Also, ihr Ärsche: Gute Nacht“!

(Wie man sieht, ist Tussi bei Bobbo in die Schule gegangen, aber man merkt auch, daß sie nur einen Schnellkurs belegt hat.)

Am fürchterlichsten für die Menschen aber war das Gelächter, das im Anschluß an diese Drohung über die Erde schallte.

In Paris entwickelten sich die Dinge so wie überall, jedenfalls im Prinzip. Nachdem die Seine ausgetrocknet war, kauften die Holzfällerherren die Champagne mit allem beweglichen und unbeweglichen Inventar, um an Flüssigkeiten zu kommen. Eine Weile hielten sie sich so mit edlem Champagner über Wasser und machten Tussi dadurch, ohne es zu wissen, noch zorniger.

Als auch diese Vorräte erschöpft waren, begannen die Holzfäller, die noch nicht vertrocknet waren, auf Befehl ihrer Herren, den Bois de Boulogne abzuholzen, um das Wasser aus den Bäumen zu pressen. Das Baumwasser sollte in Badewannen in den Herrenhäusern gesammelt werden, aber durch die anhaltende Dürre waren die Gummi-Badewannenstöpsel zusammengeschrumpft und spröde geworden, so daß die Dreiecksbadewannen und Hot Tubs unaufhaltsam leerliefen – warum sollte es den Menschen anders gehen als Froschkindern?

Nach diesem gescheiterten Projekt suchten die Holzfällerherren nach Holzfällern, denen sie befehlen konnten, für sie zu urinieren – aber es gab keine Holzfäller mehr. Alle waren irgendwann tot umgefallen und dann innerhalb von 22 Minuten zu Staub zerbröselt. Da die Herren niemals gelernt hatten, selbst zu arbeiten, blieb ihnen nur übrig, auf den Zeitpunkt zu warten, wo sie auch tot umfallen würden.

Nach 22 Monaten gab es keinen Menschen mehr auf der Erde, kein Tier lebte, keine Pflanze. –

„Weiß du, Tussi, ein bißchen anders ist es schon hier“, sagte Mama, als sie wieder mal zum Besuch am Gorillasee war. „Die anderen haben es da einfacher, weil du vor dem Umzug ihr Gedächtnis gelöscht hast. Deshalb finden sie es völlig normal, daß hier die Zeit mal rückwärts und mal vorwärts läuft, je nachdem, wie sie es gerade wünschen. Ich krieg da immer noch manchmal Schwindelanfälle – läuft die Zeit vorwärts, ist der Himmel blau, läuft sie rückwärts, ist er grün; im ersten Fall ist der Urwald dreidimensional, im zweiten hat er eine Dimension mehr – ob ich mich jemals dran gewöhnen werde?“

„Keine Sorge, kommt Zeit, kommt Gewöhnung“, antwortete Tussi. „Immerhin mußt du zugeben, daß es hier in meiner Parallel-Tachyonenwelt spannender ist als auf der versifften alten Erde. Und wir werden für Äonen unsere Ruhe haben – Prometheus spiele ich nie wieder. Der einzige Vorzug der Menschen war, daß sie Schlampanski machen konnten, aber davon habe ich auch nie genug abbekommen. Ich werd mich halt an Bananenwein gewöhnen… Was hältst du eigentlich davon, wenn wir heute abend ne Party für alle feiern? So zur Begrüßung? Ich mach die Getränke, du das Essen und die Band die Mucke!“

„Gute Idee“, sagte Mama begeistert. „Wie wär´s mit Bananencharcuterie, Bananenauflauf und zum Schluß mit einem Bananensoufflé?“

Tussi war einverstanden, und Mama sauste los zum Bananensammeln.

„Vergiß nicht, die Zeituhr auf „vorwärts“ zu programmieren“, rief Tussi ihr nach, „sonst wird das mit dem Essen nie was…“

Tussigödelescherbach

Auch eine vierdimensionale Welt mit variabler vorwärts- oder rückwärts laufender Zeit ist nicht so kompliziert, wie mensch sich das vorstellt – gorilla kommt damit glänzend zurecht. Mamas Festessen gelang hervorragend. Alle Affen fraßen sich so voll, daß sie anschließend nur mit Mühe in ihre Blätternester wanken konnten, und die Gorillas, die ihre Schlafstätten unvorsichtigerweise in der luftigen Höhe von 50 Zentimetern gebaut hatten, bezahlten ihre Tollkühnheit in der Nacht nach dem Festmahl damit, daß ihr Schlafzimmer wegen Überlastung unsanft auf den Boden krachte. Im Tussisee stieg der Wasserspiegel um 40 Zentimeter, weil jede Kaulquappe ihr Volumen verdoppelt hatte. (11) Sogar die cleveren Schmetterlinge hatten Mühe, so elegant wie gewohnt auf ihren Lieblingsblüten zu balancieren, weil sie in unbeobachteten Augenblicken reichlich vom Bananenwein genascht hatten.

Es hatte sich also im Urwald nichts geändert – wenn alle Tiere gemeinsam ein Fest feierten und die Zeit vorwärts lief, war das schon immer so gewesen. Aber – nicht immer taten alle alles gemeinsam! Und manchmal lief die Zeit nicht vorwärts…

Vanilla und Bobbo entwickelten einen großen künstlerischen Ehrgeiz. Sie waren sich dessen nicht bewußt, und wenn man sie gefragt hätte, warum sie das taten, hätten sie keine Antwort gewußt – schließlich hatten sie schon vorher einen riesengroßen Erfolg gehabt. Aber sie spürten tief in ihrem Innersten, das nur die Tiefenpsychologie (12) hätte erklären können, daß sie Tussis wegen so handelten. Irgend etwas fehlte der Fröschin, und sie versuchten, ihr das zu ersetzen.

So gut sie einander auch verstanden – beim Komponieren gingen ihre Vorstellungen oft auseinander. Vanilla ließ sich von Stimmungen und von Dope inspirieren, während Bobbo immer Stapel von Büchern mit sich herumschleppte, literarische Vorlagen zitierte und auf musikalisch-ästhetische Theorien verwies. Manchmal konnte es dabei ganz schön heiß hergehen – Vanilla klimperte einfach selbstvergessen ein Riff vor sich hin, worauf Bobbo sofort kritisierte, daß dabei zwar Zwölftonmusik angelegt, aber nicht konsequent durchgehalten worden sei, wo doch die Werke der Gorillas Berg und Schönberg zeigten, wie man das richtig mache, und auch schon bei dem polnisch-spanischen Affen Chopin sei davon etwas spürbar, obwohl der natürlich theoretisch noch gar nicht begriffen habe, was der da mache, aber kein Wunder, er war ja auch kein Afrikaner…

Als Bobbo begann, Vanilla einen Vortrag über europäisch-afrikanische Harmonielehre und die Ursprünge der Musik der zivilisierten Welt in Ägypten und Griechenland zu halten, war Vanillas Geduld zu Ende, und er begann eine ernsthafte Prügelei mit Bobbo, die zuerst zu blauen Flecken, dann zu Knutschflecken und endlich zu einem urwalderschütternden gemeinsamen Orgasmus führte. Trotz des Happyends zogen die beiden aus dieser Erfahrung eine sinnvolle Konsequenz: In Zukunft wollten sie erstmal getrennt schöpferisch tätig sein und dann in Ruhe ihre Ergebnisse miteinander austauschen.

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen packte Bobbo einen Rucksack voller Bücher zusammen und stapfte tief in den Regenwald, um zu texten. Da er zwar wußte, daß er das gut konnte, aber auch glaubte, die alten Meister Literatiens nicht erreichen zu können, las er unter einem Uruburubaum erst mal stundenlang Gedichte – natürlich von Gorilla Göte, aber auch von seinen anderen literarischen Lieblingsaffen: Schiller, Rilke, George und Benn.(13) Von so viel Lyrik wurde er allmählich ganz schläfrig, das gerade aufgeschlagene Buch glitt ihm aus der Hand, er blinzelte noch ein wenig durch die Blätter in den grünen Himmel und sank dann in einen schöpferischen Schlummer.

Als er erwachte, war der Text für Vanillas neuesten Song in seinem Kopf fix und fertig, und er brauchte ihn nur noch mit einem Lianengriffel in ein großes Arabarablatt zu ritzen:

„Ein Affe auf der Wiese standUnschuldig noch und unbekannt;

Es war ein süßer Affe.

Da kam ein junger Gorilla hin

Mit leichtem Schritt und munterm Sinn

Dahin, dahin,

Die Wiese hin, und sang.

Ach! denkt der Affe, wär ich nur

Das schönste Männchen der Natur,

Ach, nur ein kleines Weilchen,

Bis mir Gorilla zugenickt

Und dann ein bißchen sanft gefickt!

Ach nur, ach nur

Ein Viertelstündchen lang!

Ach! aber ach! Gorilla kam

Und gar nicht sanft den Affen nahm,

Reißt auf den armen Affen.

Er sank und litt und freut` sich noch:

Und leid ich denn, so leid ich doch

Durch ihn, durch ihn,

Zu seinen Füßen doch.

Die letzten Verse kritzelte Bobbo hastig auf das Blatt, denn es begann bereits zu dämmern. Eilig warf er seine Bücher in den Rucksack, pflückte sich noch eine Banane als Wegzehrung – erst jetzt bemerkte er, wie hungrig ihn die schöpferische Tätigkeit gemacht hatte – und schlug den Weg nach Hause ein, wo Vanilla schon sehnsüchtig auf ihn wartete.

Vanilla hatte zum Komponieren Mamas Nähe gesucht – er liebte es, wie in seiner Kindheit ihren Geruch zu verspüren, und wenn sie beim Kochen vor sich hin murmelte, inspirierte ihn das. Und Mamas Lieblingstätigkeit hatte natürlich einen angenehmen Nebeneffekt: Gekochtes konnte man essen, und Vanilla futterte noch immer für sein Leben gern. Heute servierte sie eines ihrer Meisterwerke: Bananenkeulchen, gefüllt mit Mango-Blättermousse. (14)

Vanilla komponierte und aß, aß und komponierte. Mit seiner schöpferischen Tätigkeit, das registrierte er ab und zu aus den Augenwinkeln, schien er mal wieder den Nerv des Urwalds zu treffen: Alles, was lebte (15), zuckte im Rhythmus seiner neuen Melodie. Nach dem opulenten Essen übte er einige schwierige Stellen noch ein paarmal, bevor er sich den verdienten Verdauungsschlaf gönnte – er war so müde, daß ihn auch die Schmetterlinge, die unbedingt weiter nach seiner Mucke tanzen wollten, lange Zeit nicht wachkitzeln konnten.

Nach Stunden gelang ihnen das aber doch: Vanilla rieb sich die Augen und stellte fest, daß die Sonne schon tief am Horizont stand. Gereizt wischte er den Schmetterlingsschwarm zur Seite und hielt Ausschau nach Bobbo, aber von dem war nichts zu sehen. Um ihn war Stille, abgesehen von wohligem Grunzen: Die gesamte Gorillahorde hatte sich an Mamas Festessen gütlich getan. Es dunkelte. Vanilla begann, sich Sorgen zu machen: Er wußte, daß Bobbo sich tief in den Urwald zurückgezogen hatte. Wenn er sich nun in der Nacht verirrte? Er mußte ihn suchen gehen!

Leider schlief auch Mama tief und fest, und Tussi hockte melancholisch unter der Wasseroberfläche ihres Sees: So konnte ihn niemand aufhalten oder vor den Gefahren der neuen Welt warnen.

Vanilla brach auf. Er tauchte ein in die Nacht des Regenwaldes. Schwärze umgab ihn. Immerhin hatte er seine Gitarre mitgenommen, in der Hoffnung, daß Bobbo hören würde, wenn er spielte. Und so spielte er denn, während er ging. Der Nachteil dieses Verfahrens bestand darin, daß er sich nicht mit den Händen vorwärts tasten konnte, und so rummste er immer wieder gegen dicke Bäume und verfing sich in Lianen. Zum Glück hatte er ja gut gesessen, so daß ihn die Energie nicht verließ. Aber weil es so stockfinster war, bemerkte er nicht, daß sich um ihn herum plötzlich eine Veränderung vollzog: Blätter schrumpften allmählich und wechselten die Farbe von dunklem zu hellem Grün. Ganz junges Laub zog sich wieder in die Knospe zurück. Nachtschmetterlinge wurden starr und falteten sich zusammen, und um sie herum wuchs eine Chitinhülle. Fast unmerklich schrumpften alle Pflanzen.

Unverdrossen stapfte Vanilla vorwärts und rief Bobbo mit seiner Gitarre. Ab und zu schrie er auch:

„BOBBO!“

Endlich, nachdem er schon vierundfünfzig blaue Flecken hatte, hörte er schwach in der Ferne eine Antwort:

„VANILLA!“

Hurra, es war geschafft! Abwechselnd rufend und mit schrillen Cis-Dur-Akkorden der Gitarre bewegten sich Bobbo und Vanilla aufeinander zu. Lauter und klarer wurden ihre wechselseitigen Signale. Bald hörten sie einander so deutlich, daß sie meinten, nur wenige Meter voneinander entfernt zu sein – aber dann verloren sie einander wieder. Eben hatten sie noch miteinander in Gorillanestlautstärke reden können, und jetzt mußten sie wieder brüllen, wenn sie überhaupt noch einen Laut vom anderen wahrnehmen wollten. Was war das? Wahrscheinlich nur äffische Dummheit – sie versuchten es ein zweites Mal, ein drittes, ein viertes, schließlich hörten sie auf zu zählen. Sie liefen einfach weiter und riefen einander, die ganze Regenwaldnacht lang, bis sie beide fast gleichzeitig mit dem Kopf gegen einen niedrighängenden Ast bumsten und k.o. zu Boden gingen.

Die Sonne ging über dem Gorillawald auf. Eine ganz junge violette Orchidee blinzelte in den grünen Himmel und zog sich in ihre Knospe zurück. Vanilla und Bobbo fühlten die warmen Strahlen, drehten sich einmal um ihre Längsachse und schlugen die Augen auf. Vanilla sah Bobbo. Bobbo sah Vanilla. Beide waren genau zwei Meter voneinander entfernt.

„Wieso bist Du denn hier? Ich habe Dich die ganze Nacht lang gesucht!“ sagten sie wie aus einem Mund.

Aber dann mußten sie einander erstmal herzhaft begrüßen, und dazu brauchten sie keine Antworten, wohl aber eine halbe Stunde. Danach versuchten sie, das Rätsel zu lösen. Bobbo schlug vor, die Spuren der nächtlichen Suche zu verfolgen, und als sie das taten, stellten sie fest, daß jeder von ihnen immer denselben Weg gegangen war, und zwar in einer fast perfekten Acht – in dieser Form war das Urwaldgras niedergetrampelt. Bobbo hatte natürlich in seiner Halbstarkenzeit Karl May27 gelesen und tat sich deshalb etwas auf seine Fähigkeiten als Spurensucher zugute: Er fand heraus, daß einzelne Grashalme im Winkel von 180° zueinander standen. Beide waren also in entgegengesetzter Richtung aufeinander zugegangen und hatten sich wieder voneinander entfernt, sie hatten einen einmal eingeschlagenen Pfad nicht wieder verlassen, und sie hatten sich nicht finden können, obwohl sie einander ganz nahe gewesen waren – merkwürdig!

Bobbo und Vanilla sahen einander an und verständigten sich ohne Worte, daß sie dieses Rätsel vorerst nicht lösen könnten. Sie waren auch viel zu froh, daß sie sich wiedergefunden hatten, sie wollten sich jetzt nicht mit Problemen beschäftigen. Und beide waren neugierig: Was hatte ihre schöpferische Isolation gebracht?

„Was hast Du gedichtet?“

„Was hast Du komponiert?“

Die Fragen kamen gleichzeitig. Um auszuknobeln, wer anfangen sollte, schlossen sie eine Wette auf die nächste Flugbewegung eines gelben Schmetterlings ab, der vor ihnen herumtanzte: Würde er rechts- oder linksherum fliegen? Bobbo gewann, also mußte Vanilla anfangen.

Vanilla griff seine Gitarre und präsentierte seine Komposition von gestern. Sofort beschlich ihn ein ungutes Gefühl: Irgendwie klang alles falsch. Bobbo hielt sich schon nach wenigen Akkorden die Ohren zu. Nur mit Mühe spielte Vanilla zu Ende.

„Was hast Du denn da gemacht?“

Vanilla antwortete nicht. Seine Musik hatte für sich selbst gesprochen. Das war einfach Mist. Komisch war nur, daß gestern der ganze Urwald mit seiner neuen Komposition mitgeswingt hatte. Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr – er hatte offensichtlich versagt.

Klaglos ertrug er daher, daß Bobbo die Gelegenheit nutzte, um einen seiner Vorträge über Kompositionslehre loszuwerden – ein hochgradig verunglückter Krebsgang, so lautete das Urteil, sei Vanillas neueste Kreation. Weil es im Gorillawald keine Krebse gab, wußte Vanilla nicht genau, was Bobbo meinte, aber er akzeptierte sein Urteil: Was er da gerade vorgespielt hatte, war ganz bestimmt kein Hit!

Trotz allem behielt Vanilla seine gute Laune: Auch Naturtalente müssen mal schwache Stunden haben dürfen! Und da war ja noch Bobbo: Sicher hatte der einen so geilen Text gedichtet, daß ihm gar nichts anderes übrigblieb, als dafür eine fetzige Melodie zu schreiben.

Bobbo war durchaus bereit, das Ergebnis seiner schöpferischen dichterischen Tätigkeit zu präsentieren, aber bitte nicht gleich. Er hatte einen doppelgorillösen Hunger, und das war auch kein Wunder, denn er hatte seit Stunden – mit Ausnahme einer Wegzehrungsbanane – nichts gegessen. Als Vanilla ihm weitere Bananen anbot, weil er möglichst hier und jetzt Bobbos neuesten Text kennenlernen wollte, winkte der angewidert ab:

„Ich brauch jetzt erstmal was Warmes!“

Eigentlich eine gute Idee – auch Vanilla konnte nach der anstrengenden Nacht schon wieder einen kräftigen Appetit entwickeln. Also auf zu Mama und ihren Bananenfrühstückspfannkuchen!

Zu Hause hatte niemand ihr Fehlen bemerkt, und so gab es keine lästigen Fragen. Nachdem sie sich gestärkt hatten, konnte Bobbo sich nicht länger zieren, und er begann, seinen Text vom Arabarablatt abzulesen:

„doch Füßen seinen zu

ihn durch, ihn durch,

doch ich leid so, denn ich leid und

:noch sich freut` und litt und sank er

.Affen armen den auf Reißt

,nahm Affen den sanft nicht gar Und

,kam Gorilla !ach aber !Ach“.

„Ach!“ sagte Vanilla.

„Stimmt was nicht?“ fragte Bobbo.

„Das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe!“

„Wieso? Das ist eine Gorilla-Göte- Adaption!“

„Scheiß auf Gorilla Göte!“

Damit hatte Vanilla Bobbo in seinem Innersten gekränkt. Nun gut, der Text klang anders als im Urwald, als er ihn gedichtet hatte, er klang, zugegeben, wesentlich schlechter – aber das war noch lange kein Grund, Gorilla Göte in den Dreck zu ziehen.

Bobbo rastete aus. Es begann die größte Prügelei, die die Gorillahorde jemals gesehen hatte. Vanilla wehrte sich nach Kräften. Es hagelte blaue Flecken. Aber diesmal wurden aus blauen Flecken keine Knutschflecken, sondern dunkelviolette Beulen. Vanilla und Bobbo fochten einen Kampf auf Leben und Tod aus, dem Mama und die Silberrücken hilflos zusahen. Schlag folgte auf Schlag. Aber beide waren gleich stark, und bevor sie einander endgültig außer Gefecht setzen konnten, torkelten sie, beschleunigt vom letzten Schwinger, in verschiedene Richtungen in den Urwald davon.

Gelähmt vor Schrecken starrte Mama ihnen nach.

„Hilf, Tussi!“ murmelte sie.

Das ist ja zum Verrücktwerden

Zuerst aber mußte Mama sich mal erholen, und das war auch kein Fehler. Es hätte ihr nämlich gar nichts genützt, wenn sie gleich zum Tussisee gestapft wäre, um ihre Froschfreundin um Rettung zu bitten. Tussi hatte sich tief in den schlammigen Seeboden hineingewühlt und ihre Ohren erfolgreich mit Matsch verstopft, so daß sie nichts zu hören brauchte. Dort hockte sie seit Tagen und tauchte auch nicht auf, als die verzweifelte Mama sie endlich besuchte, um mit ihr zu konferieren.

„Tussi!“ rief Mama zunächst mit Normallautstärke und dann immer greller, immer schriller, bis sie sich zu einem Kreischen steigerte, das normalerweise nur die Silberrücken ausstoßen, wenn es um einen Kampf auf Leben und Tod (16) geht. Aber ihr antwortete nur die geräuschvolle Stille des Urwalds. Tussis Kinder allerdings hatten sich nicht in Schlamm und Melancholie zurückgezogen, sie hatten nur Rücksicht auf ihre Mutter genommen und sich ihretwegen dezent leise verhalten. Als sie Mama aber so herzzerreißend kreischen hörten, mußten sie sich bemerkbar machen. Wie auf Kommando bildeten sie einen Kreis am Seeufer – sie kamen aus dem Wald und aus dem Wasser, sie hatten unterschiedliche Entfernungen zurückzulegen, aber sie trafen gleichzeitig ein und arrangierten sich ästhetisch – und begannen einen Mama-Trostgesang:

„Schlaf, Mama, schlaf,

Vanilla ist ein Schaf!

Und Tussi macht bald alles heil,

dann ist das Leben wieder geil,

schlaf, Mama, schlaf!“

Der Song war selbstgemacht und erreichte deshalb nicht die ästhetische Qualität von Bobbos Libretti, aber er erfüllte seinen Zweck: Mama schlief ein. Nachdem eine Kaulquappenabordnung sich davon überzeugt hatte, daß die Gorillafrau die Tiefschlafphase erreicht hatte – sie zwickten sie dazu sanft ins linke Ohr -, begannen sie in einer Seebucht in der Nähe eine Froschkinderkonferenz.

Eine Quappe, die schon fast vier Gliedmaßen und kaum noch einen Schwanz hatte, also nahezu ausgewachsen war, übernahm die Diskussionsleitung.

„Schwestern und Brüder, Kaulquappinnen und Kaulquappen!“ rief sie in das allgemeine Quaken hinein, „ich bitte um Ruhe und Disziplin! Während der Dauer dieser Konferenz herrschen Quak- und Hüpfverbot!“

Es erhob sich kaum Protestgemurmel gegen diese Anordnung – zwar gehören Quak- und Hüpfverbot zum Schlimmsten, was werdenden Fröschen angetan werden kann, aber außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Verbote.

Das betonte auch die Vorsitzende:

„Schwestern, Kaulquappinnen! (17) Es erübrigt sich, Euch lange Vorträge zu halten. Wir alle wissen, wie ernst die Lage ist. Für die jüngsten unter Euch fasse ich das Wichtigste kurz zusammen:

Unsere Mutter leidet unter schweren Depressionen.

Unter den Gorillas ist Feindschaft ausgebrochen.

Die Urwaldkultur ist in Gefahr.

Mamas neue Welt ist zu kompliziert für die meisten Regenwaldbewohner.

Schwestern, was sollen wir tun?“

Weil zwar Quak- und Hüpf-, nicht aber Redeverbot angeordnet worden war, sprachen alle auf diese Frage hin sofort durcheinander. Nur mühsam konnte die Vorsitzende Ruhe herstellen, indem sie sich laut klatschend mit den Händen auf ihre Schallkörper schlug. Sie verzichtete darauf, der Versammlung ihr Mißfallen über den Tumult kundzutun, sondern sagte nur pädagogisch:

„Ich eröffne hiermit die Rednerliste!“

In schneller Folge wurden Vorschläge in die Runde geworfen:

„Wir suchen Bobbo und Vanilla und versöhnen sie wieder!“

„Wir tauchen in den See und kitzeln Mama so lange, bis sie lachen muß!“

„Vanillas Mama soll mal wieder ein 7-Gänge-Menü kochen, dann vertragen sich alle bestimmt wieder!“

„Gute Idee, und dazu spielen wir alte Platten von unserer Band.“

„Wir bringen dem Ältestenrat ein Ständchen und sagen ihm, daß er Ordnung schaffen soll – schließlich ist er ja für Krisensituationen da!“

Nach der ersten Brainstorming-Phase, in der nur Vorschläge gemacht wurden, begann die Kritik. Obwohl niemand es aussprach, zeigte sich in der Diskussion, welch einen riesigen Respekt die Quappen vor ihrer Mutter hatten: Kaum jemald erwärmte sich für den Vorschlag, Tussi aus ihrer selbstgewählten Isolation herauszuholen. Die Ablehnung dieser Idee begründeten sie medizinisch („Jede Krankheit braucht ihre Zeit.“) und psychologisch („Mama mußte in der letzten Zeit so viel arbeiten, daß sie jetzt unbedingt eine Ruhepause braucht.“). Den wahren Grund („Tussi wird uns fürchterlich verprügeln, uns in Stücke hacken, uns vielleicht wegdenken, wenn wir sie zur Unzeit stören.“) nannte niemand – soweit geht auch unter jungen Fröschen die Ehrlichkeit nicht.

Schließlich einigten sich die Quappen auf das, was auch den Menschen früher immer eingefallen war, wenn sie keine Lösung wußten oder zu faul waren, sich eine zu überlegen: Sie setzten eine Kommission ein.(18) Sie allerdings brauchten keine einzusetzen, denn es gab ja schon eine: Wozu existierte sonst der Ältestenrat?

Die Sprecherin der Versammlung zog zusammen mit 49 anderen (19) Auch-Schon-Fast-Fröschen zu den zentralen Gorillanestern und fand dort erwartungsgemäß den Ältestenrat versammelt. Die alten Herren hockten vorschriftsmäßig (20) im Kreis, aber schon bei der Ankunft der Delegation zeigte sich, daß sie keineswegs in der Stimmung waren, die einer fruchtbaren Verhandlung dienlich sein konnte.

„Bringt Ihr was zu essen?“ knurrte der älteste Siberrücken die Kaulquappen an.

Die Frage war nicht ungewöhnlich, aber schlimm war, daß sie sofort geäußert wurde. Nach allen Regeln der Gorilla- und Froschhöflichkeit gehört an den Anfang einer offiziellen Begegnung eine Plauderei über das Wetter, die Beschaffenheit der Uruburublätter in der Saison und die Wassertemperatur im Tussisee. Hier war also etwas faul, und die Sprecherin der Abordnung erkannte das sofort.

Diplomatisch versuchte sie, die Situation zu überspielen:

„Nein, leider nicht, aber…“

Der alte Herr ließ sie nicht ausreden.

„Dann haut ab!“ krächzte er und wollte sich drohend aufrichten. Aber es blieb beim Versuch: Er sackte kraftlos in sich zusammen. Nach einer Pause hatte er genug Energie für eine Erklärung gesammelt, die zumindest den Schein der Höflichkeit wiederherstellte: „Wir haben Hunger! Seit Stunden gab es nichts zu essen! Unsere Köchin ist spurlos verschwunden!“

Köchin??? Mama! schoß es durch die Köpfe der 50 Kaulquappen.

„Das tut uns leid“, versetzte die Delegationsleiterin. Sie hatte noch immer die Hoffnung, trotz der unglücklichen Ausgangssituation eine fruchtbare Verhandlung in Gang setzen zu können. „Mama, also, Eure Köchin, ist krank. Wir haben sie in einen Heilschlaf versetzt. Sie muß lange Zeit, also mindestens…“

Vorsichtig versuchte sie dem Ältestenrat zu erklären, daß ein Gorillaheilschlaf 50 Stunden braucht. Aber die Silberrücken hörten ihr nicht zu. Wenn sie ehrlich war, konnte sie das auch verstehen. Sie selbst konnte sich ja nicht mehr zuhören. Automatisch redete sie weiter, trotz des grauenhaften Anblicks, der sich ihr bot.

Die alten Gorillas veränderten sich. Ihre Haare, die grauen, die weißen und die noch braunen, krümmten sich nach innen. Zugleich wuchs das Fleisch nach außen. Muskeln und Fettgewebe bildeten die Körperoberfläche. Aber auch sie hatten nur wenig Zeit, sich der Sonne unter dem inzwischen grün gewordenen Himmel auszusetzen. Kaum waren sie zur Körperoberfläche geworden, zogen sie sich wieder zurück. Statt ihrer erschienen die inneren Organe. Aber auch die wurden verdrängt: Jetzt beherrschte das Skelett das Feld. Aber nicht das Skelett, wie es jeder junge Gorilla und jede Kaulquappe aus dem Anatomieunterricht kennt: Die Knochen, die eben sein sollten, waren gewölbt, was konvex sein sollte, war konkav. Und umgekehrt.

„Und deshalb müssen wir…“ erklärte sie kraftlos des falsch konstruierten Skeletten mit Fleischfüllung und blickte sich hilfesuchend zu ihren Gefährtinnen um. Aber da war niemand. Entsetzt machte auch sie kehrt und nahm, bevor sie in den Tussisee tauchte, noch einen ordentlichen Haps Teichrosenblatt (21).

—–

Was also sagt unsere Zwischenbilanz?

Die Bewohner des Tussisees schlafen.

Mama auch.

Die Silberrücken sind in einem schwer beschreibbaren Zustand.

Nur Bobbo und Vanilla könnten, falls sie sich wieder von ihrer letzten Prügelei erholt haben, noch aktionsfähig sein. Aber sie sind verfeindet.

Und der Himmel macht, was er will: Mal ist er grün, mal blau…

—–

Was machen Gorillas, wenn sie verletzt sind? Und verletzt worden sind? Klar – sie setzen sich in ein selbstgemachtes Uruburubaumblattnest und kauen ihren Körper an der Blattdiät gesund. Da das mindestens zwei Wochen dauert, heilt ihr Geist inzwischen an der Einsamkeit.

Vanilla und Bobbo waren also allmählich wieder genesen. Aber natürlich, trotz der identischen Heilmittel, auf unterschiedliche Weise. Bobbo fand, sobald er wieder einen Buchstaben vom andren unterscheiden konnte, Trost bei Gorilla Göte:

„Wie alles sich zum Ganzen webt,

Eins in dem andern wirkt und lebt!